今や世界的に認知されるようになった「KIMONO」。

しかし今日の多くの日本人にとって着物は、新春、冠婚葬祭など畏まった場で目にすることのできる高貴な衣服というイメージが定着しているのではないでしょうか。

ゆえに、着物姿の女性には神聖な魅力があり、その美しさに憧憬の念を抱くことも。

種類の豊富さや流派の理解、着付けの難しさ、安易に手が出せない価格帯などの認識から敬遠されがちな着物たちですが、

グローバルな意識が高まる今こそ、日本の伝統文化である着物の美しさに触れてみたい。

そこで、福島県郡山市の「日本きもの美術館」を訪れました。

江戸時代に最盛期を迎えた着物の歴史

着物はもともと「着るもの」という意味で、衣服全般を指す言葉でした。現在の着物の原型が生まれたのは、平安時代(794〜1185年)といわれています。それ以前はズボン型やスカート型などの衣服が主流だったそうです。

着物の原型とされているのが、奈良時代に主に労働階級が着用していた小袖です。支配階級が下着として使用していた小袖を、平安時代には表着としても使用するようになりました。庶民の動きやすい小袖に対し、支配階級の着用する着物は「大袖」と呼ばれるようになり、大袖を何枚も重ね着する十二単が生まれたのもこの頃です。女官が貴人の御前に出る際、小袖を重ねて着ることで礼節を表していたものが、やがて華美を競うようになり、十二単となりました。十二単とは重ね着を総称した呼び名で、必ずしも12枚着ているわけではないそうです。

鎌倉時代(1185〜1333年)や室町時代(1336〜1573年)には、より実用的で動きやすい衣服へと進化を遂げ、男女ともに小袖が流行。それまでの筒袖が付いた小袖に対し、袂付きの小袖が登場し、「着物」と呼ぶようになったといいます。

その後も着物文化は発展を遂げ、江戸時代(1603〜1867年)に最盛期を迎えました。上流階級以外も着物を着るようになり、階級や季節、流行に応じて様々なスタイルや柄が登場。職人技による精緻な染色や織りが競われ、多くのデザインが生まれています。

明治以降、西洋の「洋服」が普及し始めると、近代化に伴って着物を着る機会も減少。いわゆるハレの日に主に女性が着用する華やかな衣装という位置付けになりました。

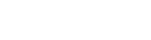

振袖は、“振れるほどに長い袖”という語源の通り、着物の中でも袖が長く作られているのが特徴。様々なデザインがありますが、柄にはそれぞれ意味が込められています。例えば扇は末広がりや繁栄・開運を意味し、松竹梅は婚礼用の衣装に欠かせない柄でした。中には、染色技術などを見せるために描かれた、着るためのものではない振袖などもあったといいます。また、流行もすぐに取り入れられており、明治期の終わり頃には洋花の薔薇が描かれるようになったほか、大正期の美人画で知られる竹久夢二のデザインなども当時の若い女性に絶大な人気があったようです。

楽器もまた、多くの振袖に描かれたモチーフ。“物事が良く成る(鳴る)”というゲン担ぎの意味があったようです(上段写真2点)。

裕福な人は、重ねて着ることを前提とした「二枚襲(かさね)」の着物を着ることもあったとのこと。結婚式の際に着用する留袖という着物が重ねて見えるように仕立てられているのは、こうした重ねて着る着物の名残なのだとか(中段写真2点)。

豪華絢爛でひときわ目を惹くのが、花魁の衣装でしょう。そもそも遊郭で最も格の高い遊女である花魁になれたのは、ほんの一握り。品格の高さを示すとともに見物客の目を驚かす鑑賞性に富んだものが特徴的ですが、着用できた人が少なかったため、残念ながら現存する花魁着物は数が少ないそうです。日本きもの美術館では、実際に吉原の花魁が道中着として着用していた「襠(しかけ)」という打掛を見ることができます(下段写真2点)。

寵愛された国内産の絹

豊かなデザイン性

絵羽模様と小紋柄

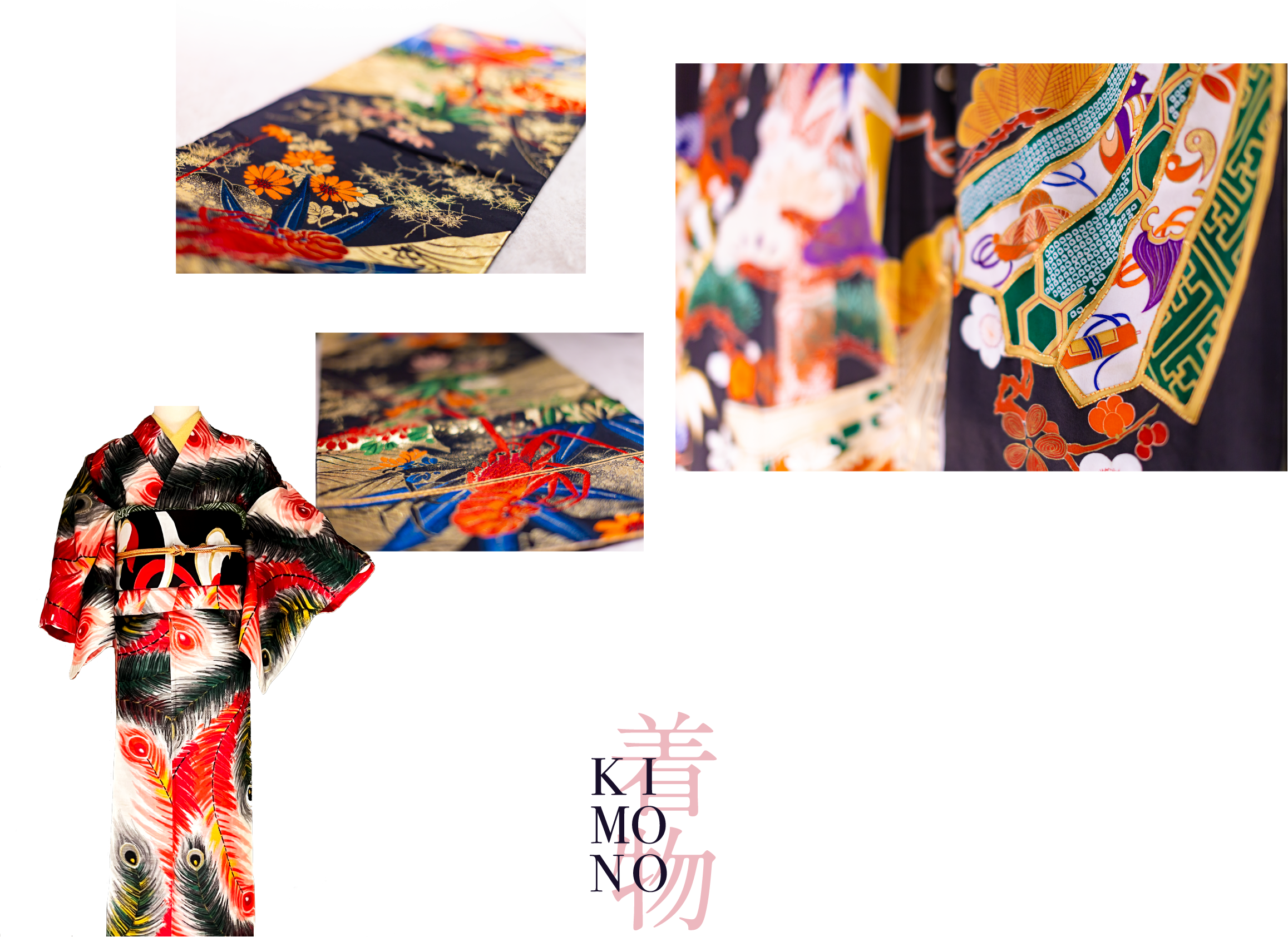

その種類は実に豊富な着物ですが、柄の付け方によっても分類することができます。大きく分類できるのが、「染め」の着物と、「織り」の着物の違い。フォーマルな晴れ着は「染め」が主流ですが、その柄付けによって着物の格が変わるといいます。とりわけ格が高いとされていたのが、「絵羽模様」。仮仕立てした着物に下絵を描き、それをほどいて1枚の布状に戻してから下絵に沿って染める方法です。縫い目をまたいでも模様が途切れることがなく、大きな一枚絵に見えるのが特徴です。手間と高度な技術が求められるため、訪問着や式服などにおいて着用されていました。絵羽模様と対照的なのが、「小紋柄」です。反物に直接同じ柄を繰り返し染める方法です。こちらはどちらかといえば、おしゃれな普段着として愛用されていたようです。

国内外から高く評価された絹

そして銘仙の誕生

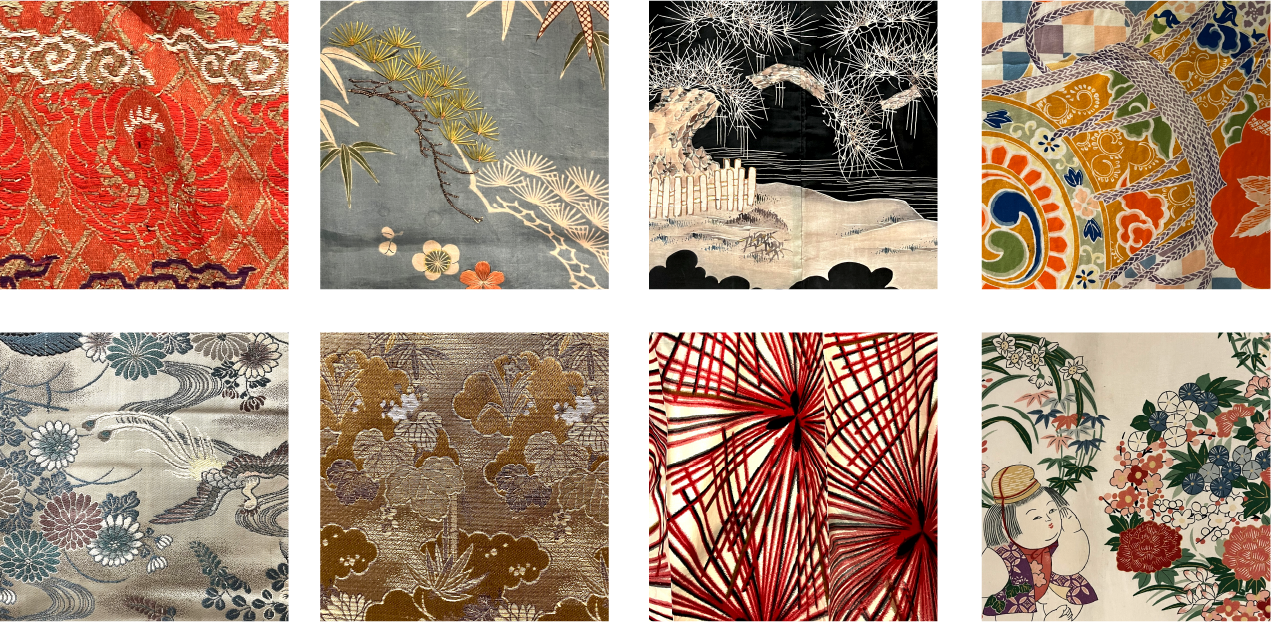

着物といえば絹のクオリティに勝るものはありません。かつて日本は養蚕が盛んで国内で生産された絹の品質の高さは海外からも高く評価されていたといいます。それだけ手間と時間がかかった絹はやはり高価なものでしたが、品質の劣る屑繭から絹をつくる技術が広まると、よりカジュアルに織られた銘仙という着物が誕生しました。銘仙はその着心地の良さと軽さ、安価であることから明治・大正・昭和にかけて庶民のあいだで人気を博しました。自由な発想でアート感覚あふれる柄や大胆な色使いが銘仙の特徴で、バラエティ豊かなデザインを楽しむことができます。秩父銘仙、八王子銘仙、伊勢崎銘仙、足利銘仙、桐生銘仙は、銘仙5大産地として知られていました。

日本きもの美術館 木内 晴美さん

日本きもの美術館の大内晴美さんにお話を伺いました。

「着物というと正しい着こなし方やTPOなど、難しい側面もあるかもしれませんが、当館は古典的な着物の柄をアート的な感覚で鑑賞いただくということがコンセプトとなっています。ですから、日頃から着物を着られる方はもちろん、着物にあまり触れることのない方も、いろんな柄があることを楽しんでいただけるかと思います。

着物というものは仕立てるまでに手間と時間がかかりますが、そのぶん、幅広い体型の人にも着こなせるというメリットがあります。最近の若い方々は昔に比べて体型が西洋人に近くなっていますが、それでも補正をすることで仕立て直しをせずに着こなすことができます。それが洋服との大きな違いだといえるでしょう。また、江戸の時代には端切れ屋さんがたくさんあり、どんな端切れでも生地は無駄なく最後まで使うというのが常識でした。そういった意味でも着物はまさにSDGsを実践していたといえるでしょう。

日本の様々な文化をたどれば、あらゆる文化的な営みが着物の文化につながります。それだけ日本人に古くから浸透しているということ。

ですから当館を通して着物をもっと身近なものとして興味を持っていただけたら嬉しいです。」

江戸時代から昭和初期にかけてのアンティーク着物を中心に、

3F展示場は常設展示として花魁道中着および花魁打掛や婚礼用打掛・振袖などを展示。

2F展示場は企画展示として銘仙を展示しております。